- トップ

- 西野ジャパンは何故強いチームに生まれ変われたか~タックマンモデル後編~サッカー日本代表の躍進から飲食店のチーム作りについて学びましょう

西野ジャパンは何故強いチームに生まれ変われたか~タックマンモデル後編~サッカー日本代表の躍進から飲食店のチーム作りについて学びましょう

サッカー日本代表のチーム力急上昇にみるチーム作り

愛知県の飲食店の開業や多店舗化を

「お金」と「チームビルディング」で

戦略的に加速する税理士の山内聖堂です。

愛知県の飲食店に特化した税理士が、

飲食店の経営を改善する

飲食店のチーム作りについてお伝えします。

サッカーW杯。

決勝進出チームが決まりました。

クロアチアは三戦連続で延長戦を戦い、

休養日も一日少ないなかで決勝を迎えます・・。

不利な状況のなか

どのような戦い方をするか個人的に楽しみにしています。

前回のコラムでは

チームが成長する段階を説明する

タックマンモデル

を紹介しました。

前回のコラムはこちら

今回は、

西野ジャパンが監督交代後、

大方の予想に反してベスト16まで

勝ち進むチームに変貌していく過程を、

タックマンモデルを使って具体的に説明します。

****

今回のコラムは、

タックマンモデルを説明するために、

西野ジャパンが成長段階において

「多分こんな軌跡をたどったんだろうな~。」

と私が感じている事を、

西野監督のコメントから推測しています・・・。

タックマンモデル~西野ジャパンの場合

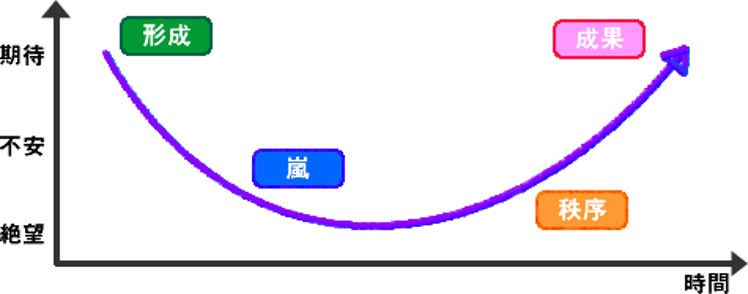

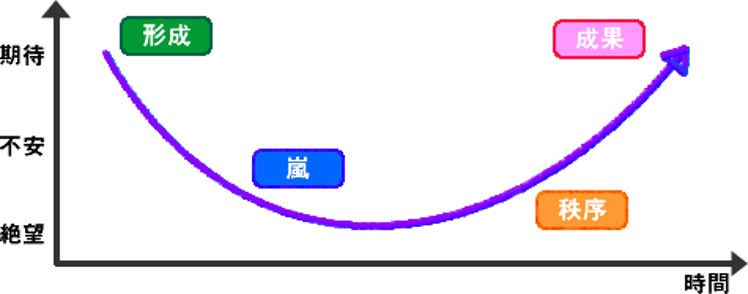

タックマンモデルとは、

学者のブルース・タックマンが考案したもので、

チームが成長する段階を4段階で説明したものです。

チームが成長するには、

1.形成(Formig)

2.嵐(Storming)

3.秩序(Norming)

4.成果(Transforming)

の4段階を経るというものです。

では、

西野ジャパンはどのような経過を踏んで

ベスト16という「成果」にたどりついたのでしょうか?

1.形成

メンバーが集まり、

関係性が築き始められる段階。

時期的には、

西野監督が代表監督として初めて代表候補を集めて、

ガーナ戦に臨むまでの期間です。

代表メンバーにサプライズは無かったが、

監督が変わったことにより、

選手の中に期待感が生まれています。

ただし、

ハリルホジッチ前監督に重用されていたメンバーは

不安を感じていたかもしれません。

ガーナ戦を経て、

西野ジャパンの代表の23名が選出されています。

2.嵐

他のメンバーに対して

本音や意見が言えるようになる反面、

メンバー間のさまざまな違いが明らかになり、

意見の衝突などが起こり不安な気持ちになる段階。

時期的には、

ガーナ戦から0-2で敗れたスイス戦までの期間。

西野監督は、

ハリル前監督時代の反省を生かし、

勝つ可能性を1%でも上げるために、

ミィーテイングでは選手からの意見を積極的に募り、

監督やコーチは、

話し合いの行方を見守ることに専念しました。

しかし、

選手が各々の考えを述べるために、

最終的な方向性が定まらず、

収拾がつかない場面も多々あったそうです。

結果、

スイス戦でもチームの意思統一は図れず、

いいとこなく敗れています。

タックマンモデルの図を観ていただくと、

嵐の時期はチームの不安の中にいます。

ファンも不安の中にいましたね!

嵐の時期にチームを上向かせることが出来ない場合、

チームは絶望に向かい、

バラバラに空中分解してしまいます。

または、成果を目指すことを止めてしまいます・・・。

ドイツW杯やブラジルW杯では、

日本代表は戦前の期待は共に高かったのですが、

予選を突破するためには勝つことが絶対条件となった

予選第3戦めのブラジル戦やコロンビア戦で、

相手に勝ち越しゴールを奪われると、

その後はチームとしてのまとまりを失い、

雪崩をうって失点をしてしまいました・・・。

チームが不安の谷を抜け、

「成果」に導くために必要なのが、

チームが「成果」に向かって良くなる!

というヴィジョンを

チームのメンバーが共有していることです。

西野ジャパンは、

本番までには必ずチームは良くなると

監督やメンバーは信じていました。

一方、

ドイツW杯でのブラジル戦や、

ブラジルW杯のコロンビア戦では、

勝ち越された段階で、

常識的に予選突破は非常に厳しいものとなり、

メンバーが、

「予選突破はできる!」

というヴィジョンを共有できなくなったため、

チームがバラバラになり大敗を喫してしまいました。

3.秩序

チームの規範やルールが確立される段階。

コミュニケーションにおける約束事や、

物事を生産的に進めるやり方・役割分担が確立され、

不安だったメンバーの心に希望の光が灯される状態です。

時期的には

スイス戦後からコロンビア戦までの時期です。

スイス戦後、

整っている男、

キャプテン長谷部選手が動きます。

西野監督と個人面談して、

「最後のところは

監督がしっかり方向性を決めてください。」

「そうじゃないとまとまりません。」

と進言したそうです。

つまりは、

リーダーシップを発揮してくださいとお願いしました。

メンバーが意見をぶつけ合った後に、

最後はリーダーが決める。

メンバーも主張したいことは主張しているので、

最後にリーダーが決定を下しても

メンバーの納得感が違います。

経営者が一方的にで命令した場合と違いますよね。

経営においてもこのようなプロセスは大事ですよね。

メンバー全員で

チームの決め事(基準)が明確化され、

さらには共有されているので、

その基準からズレる事態が生じても、

その修正は容易になっていきます。

明確化された決め事の数が増え、

それが共有化されたため、

チームの組織力は飛躍的に進歩しました。

最後のテストマッチ。

パラグアイから4点も奪って勝利したことで、

選手たちの心にも

「俺たちはやれる!」

という希望の灯がともったことでしょう。

4.成果

チームが成果に向けて機能している段階。

メンバーたちはお互いを助け合うことで

団結力と一体感が醸成され、

各自がリーダーシップを発揮する。

メンバー同士の協力関係も確立され、

目標に向かって進んでいく状態をいいます。

W杯予選が始まると、

西野ジャパンはコロンビア戦に勝利し、

セネガル戦は不利な状況から同点に追いつきます。

予選を突破し、

強豪のベルギー代表と好試合を演じるまでになりました。

交代で出場した選手もしっかり結果を残し、

ベンチメンバーも

試合に出ている選手に積極的に意見を言っていました。

西野監督が就任会見で述べた、

「日本の強みである、

グループとして最高のパフォーマンスを引き出す

化学反応が起こせるチーム」になっていたと思います。

今回は、

西野ジャパンの躍進ストーリーを使って、

タックマンモデルを具体的に説明してみました。

果たして伝わったでしょうか・・・?

今回も最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

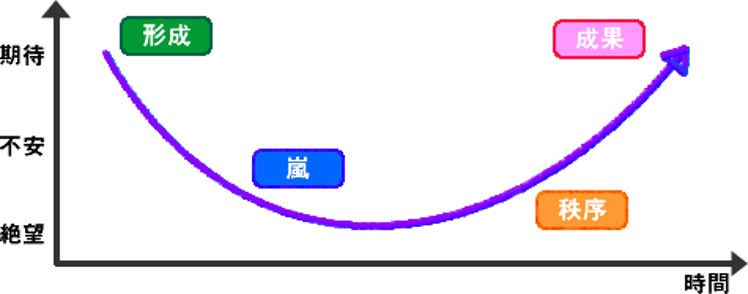

学者のブルース・タックマンが考案したもので、

チームが成長する段階を4段階で説明したものです。

チームが成長するには、

1.形成(Formig)

2.嵐(Storming)

3.秩序(Norming)

4.成果(Transforming)

の4段階を経るというものです。

では、

西野ジャパンはどのような経過を踏んで

ベスト16という「成果」にたどりついたのでしょうか?

1.形成

メンバーが集まり、

関係性が築き始められる段階。

時期的には、

西野監督が代表監督として初めて代表候補を集めて、

ガーナ戦に臨むまでの期間です。

代表メンバーにサプライズは無かったが、

監督が変わったことにより、

選手の中に期待感が生まれています。

ただし、

ハリルホジッチ前監督に重用されていたメンバーは

不安を感じていたかもしれません。

ガーナ戦を経て、

西野ジャパンの代表の23名が選出されています。

2.嵐

他のメンバーに対して

本音や意見が言えるようになる反面、

メンバー間のさまざまな違いが明らかになり、

意見の衝突などが起こり不安な気持ちになる段階。

時期的には、

ガーナ戦から0-2で敗れたスイス戦までの期間。

西野監督は、

ハリル前監督時代の反省を生かし、

勝つ可能性を1%でも上げるために、

ミィーテイングでは選手からの意見を積極的に募り、

監督やコーチは、

話し合いの行方を見守ることに専念しました。

しかし、

選手が各々の考えを述べるために、

最終的な方向性が定まらず、

収拾がつかない場面も多々あったそうです。

結果、

スイス戦でもチームの意思統一は図れず、

いいとこなく敗れています。

タックマンモデルの図を観ていただくと、

嵐の時期はチームの不安の中にいます。

ファンも不安の中にいましたね!

嵐の時期にチームを上向かせることが出来ない場合、

チームは絶望に向かい、

バラバラに空中分解してしまいます。

または、成果を目指すことを止めてしまいます・・・。

ドイツW杯やブラジルW杯では、

日本代表は戦前の期待は共に高かったのですが、

予選を突破するためには勝つことが絶対条件となった

予選第3戦めのブラジル戦やコロンビア戦で、

相手に勝ち越しゴールを奪われると、

その後はチームとしてのまとまりを失い、

雪崩をうって失点をしてしまいました・・・。

チームが不安の谷を抜け、

「成果」に導くために必要なのが、

チームが「成果」に向かって良くなる!

というヴィジョンを

チームのメンバーが共有していることです。

西野ジャパンは、

本番までには必ずチームは良くなると

監督やメンバーは信じていました。

一方、

ドイツW杯でのブラジル戦や、

ブラジルW杯のコロンビア戦では、

勝ち越された段階で、

常識的に予選突破は非常に厳しいものとなり、

メンバーが、

「予選突破はできる!」

というヴィジョンを共有できなくなったため、

チームがバラバラになり大敗を喫してしまいました。

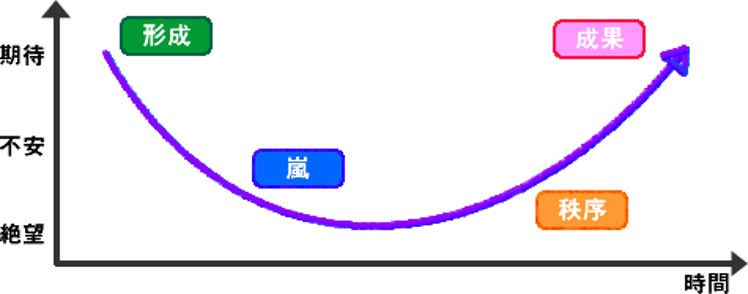

3.秩序

チームの規範やルールが確立される段階。

コミュニケーションにおける約束事や、

物事を生産的に進めるやり方・役割分担が確立され、

不安だったメンバーの心に希望の光が灯される状態です。

時期的には

スイス戦後からコロンビア戦までの時期です。

スイス戦後、

整っている男、

キャプテン長谷部選手が動きます。

西野監督と個人面談して、

「最後のところは

監督がしっかり方向性を決めてください。」

「そうじゃないとまとまりません。」

と進言したそうです。

つまりは、

リーダーシップを発揮してくださいとお願いしました。

メンバーが意見をぶつけ合った後に、

最後はリーダーが決める。

メンバーも主張したいことは主張しているので、

最後にリーダーが決定を下しても

メンバーの納得感が違います。

経営者が一方的にで命令した場合と違いますよね。

経営においてもこのようなプロセスは大事ですよね。

メンバー全員で

チームの決め事(基準)が明確化され、

さらには共有されているので、

その基準からズレる事態が生じても、

その修正は容易になっていきます。

明確化された決め事の数が増え、

それが共有化されたため、

チームの組織力は飛躍的に進歩しました。

最後のテストマッチ。

パラグアイから4点も奪って勝利したことで、

選手たちの心にも

「俺たちはやれる!」

という希望の灯がともったことでしょう。

4.成果

チームが成果に向けて機能している段階。

メンバーたちはお互いを助け合うことで

団結力と一体感が醸成され、

各自がリーダーシップを発揮する。

メンバー同士の協力関係も確立され、

目標に向かって進んでいく状態をいいます。

W杯予選が始まると、

西野ジャパンはコロンビア戦に勝利し、

セネガル戦は不利な状況から同点に追いつきます。

予選を突破し、

強豪のベルギー代表と好試合を演じるまでになりました。

交代で出場した選手もしっかり結果を残し、

ベンチメンバーも

試合に出ている選手に積極的に意見を言っていました。

西野監督が就任会見で述べた、

「日本の強みである、

グループとして最高のパフォーマンスを引き出す

化学反応が起こせるチーム」になっていたと思います。

今回は、

西野ジャパンの躍進ストーリーを使って、

タックマンモデルを具体的に説明してみました。

果たして伝わったでしょうか・・・?

今回も最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

飲食店開業なら

あいち飲食店開業支援

センターへ

最新情報 一覧

-

セミナー中小機構からの依頼で「あなたの強みを活かす方法」について、研...

2020.09.30

-

セミナー飲食店の働き方改革セミナー。働き方改革は飲食店の生き残りに必...

2020.05.31

-

経営改善新型コロナの影響で経営難に陥った飲食店への資金繰り支援策

2020.05.07

-

経営改善売上が激減している飲食店は、雇用調整助成金を活用し雇用を守り...

2020.03.22